一种基于物料流量反馈机制的动态压力喂入机构的制作方法

本技术涉及农业机械,尤其是涉及一种基于物料流量反馈机制的动态压力喂入机构。

背景技术:

1、农作物光合作用一半以上的产物存在于秸秆中,秸秆富含氮、磷、钾、钙、镁和有机质等,是一种具有多用途的可再生生物资源。黄贮玉米秸秆作为一种重要的农业废弃物资源化利用方式,在推动畜牧业可持续方面发挥着不可或缺的作用。在现代农业物料处理系统中,秸秆和草料的高效收集和加压是实现资源最大化利用的关键环节,其中,喂入装置扮演着至关重要的角色。

2、传统的喂入机构通过各种喂入辊的配合对输送装置中秸秆、草料进行汇集加压,但我国各地玉米种植环境不同导致不同地域玉米秸秆的干湿程度不同,加上考虑到农机手操作熟练度、客户要求等各种因素难以保持恒定的喂入速度和喂入量,导致喂入机构在不同地域应用时粉碎效率较低,甚至出现堵塞。

3、因此,喂入机构配备自我调整机制,或玉米收割机配备动态压力喂入装置成为了行业发展的必然趋势,它不仅满足了现代农业生产的需求,也推动了农业机械技术的进步和创新。

技术实现思路

1、为了符合当前的技术要求,本技术提供一种基于物料流量反馈机制的动态压力喂入机构。

2、本技术提供的一种基于物料流量反馈机制的动态压力喂入机构采用如下的技术方案:

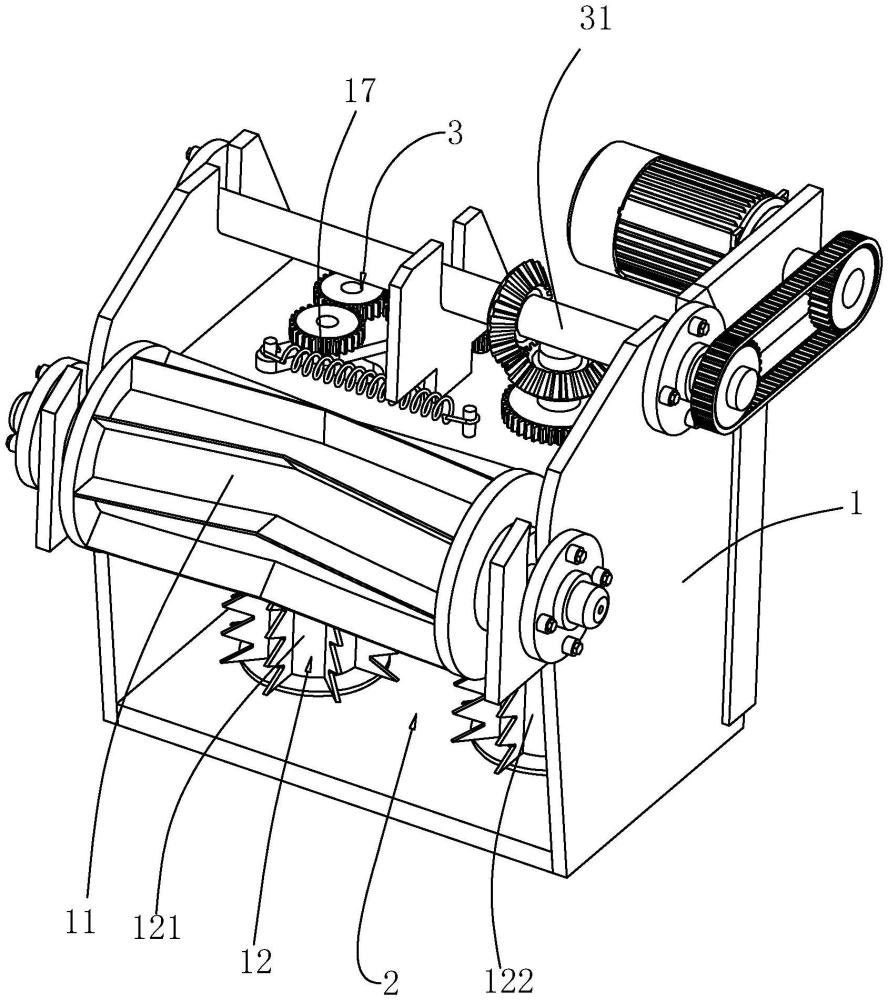

3、一种基于物料流量反馈机制的动态压力喂入机构,包括机壳;

4、压辊,水平设置于所述机壳一侧,其两端转动连接于所述机壳,随秸秆输送同步转动,所述机壳一侧设置有用于驱动所述压辊转动的驱动件;

5、浮动辊,竖直设置于所述机壳内,两端转动连接于所述机壳内顶壁、内底壁,所述浮动辊两端滑动设置于所述机壳内顶壁、内底壁;

6、固定辊,竖直设置于所述机壳内,两端转动连接与所述机壳内顶壁、内底壁;

7、传动机构,设置于所述机壳顶端,用于驱动所述浮动辊、所述固定辊转动;

8、调节机构,设置于所述机壳顶端,根据秸秆流量用于调节所述浮动辊、所述固定辊间的距离。

9、通过采用上述技术方案,秸秆的喂入方向上压杆处于前端,压实秸秆,浮动辊、固定辊设置于后方,机壳对应浮动辊、固定辊设置传动机构件,用于提供秸秆的输送动力,压辊压实后,秸秆于浮动辊、固定辊两辊面之间,受浮动辊、固定辊的夹紧,随两辊转动而输送;

10、上述方案中,将浮动辊、固定辊两根辊作为喂入辊,其中,固定辊的位置固定,机壳上对应固定辊的传动机构随之固定,提供固定辊稳定的转动动力,而浮动辊是于机壳内部活动连接的,上述调节机构主要作用于浮动辊,水平转变浮动辊所在位置以调节两喂入辊间的间距。

11、当秸秆喂入流量较大时,调节机构增大固定辊、浮动辊的间距,适配当前秸秆喂入流量,反之,当秸秆喂入流量较小时,调节机构减小固定辊、浮动辊的间距;根据农业领域中的常识可知,较湿的秸秆由于含水量高,其硬度相对于干燥秸秆大,因此,湿秸秆与干秸秆数量相同的条件下,湿秸秆的输送宽度较大,对应湿秸秆可调大两喂入辊之间的间距,因此,根据秸秆喂入流量调整还可附带根据秸秆的干湿做出调整。

12、可选的,所述传动机构包括:

13、柱齿轮,固接于所述固定辊、所述浮动辊顶侧,同步于所述固定辊、所述浮动辊转动;

14、齿轮组,由多个齿轮相啮合而成,连接所述固定辊、所述浮动辊上方的两所述柱齿轮,固使所述固定辊、所述浮动辊之间的传动比固定;

15、转动件,设置于所述机壳顶端,对应所述固定辊设置,驱动所述固定辊转动。

16、通过采用上述技术方案,由于上述浮动辊活动连接于机壳,且浮动辊为实时活动,因此,上述传动机构需要在浮动辊实时活动的前提下稳定提供浮动辊的转动动力;

17、因此,上述方案中采用齿轮组传动,齿轮组由多个齿轮相啮合,连接固定辊上的柱齿轮与浮动辊上的柱齿轮,机壳提供固定辊稳定动力的前提下,通过齿轮组将动力传递至浮动辊处。

18、可选的,所述调节机构包括:

19、摆臂,于所述浮动辊两端均水平设置有一个,两所述摆臂一相同端均转动连接于所述浮动辊两端,所述浮动辊顶端的所述摆臂设置在所述柱齿轮下方,两所述摆臂背离所述浮动辊一端转动连接于所述机壳,使所述摆臂为自由转动状态,使所述浮动辊为自由摆动状态;

20、弹力件,于所述机壳顶端、所述机壳底端水平设置,连接所述摆臂一端,随所述浮动辊的转动改变弹力。

21、通过采用上述技术方案,摆臂是调整两喂入辊间距的主要结构,摆臂的摆动是实现两喂入辊间距主要调节方式,将浮动辊底端、顶端的中心部分设置对应摆臂的一端,使摆臂的另一端围绕中心自转,由此,浮动辊能够根据摆臂的摆动改变水平位置,进而改变与固定辊之间的间距;

22、结合上述齿轮传动的方案,在浮动辊的实时摆动过程中保证浮动辊的动力驱动,因此,上述齿轮组中,啮合浮动辊上柱齿轮的一齿轮设置在摆臂背离浮动辊的一端,并将该齿轮轴心作为摆臂的转动轴心,在摆臂摆动过程中,齿轮仅能实现一定角度内的自转,自转并不会脱离齿轮组的相啮合,进一步地,齿轮组中,该齿轮与浮动辊上柱齿轮之间的所有齿轮都应设置在摆臂上,随摆臂摆动,避免齿轮组随摆臂摆动过程中脱离啮合;

23、摆臂的摆动调节两喂入辊的间距需受制于合理范围内,因此,上述方案中的弹力件起到限制摆臂的作用,弹力件提供拉伸弹力,当喂入机构中秸秆输入量增加时,秸秆撑开两喂入辊间距,摆臂摆动,弹力件积攒弹力;当秸秆输入量减小时,弹力件释放弹力,两喂入辊间距缩小。

24、弹力件一般选择弹簧。

25、可选的,所述机壳顶壁、底壁对应所述浮动辊两端开设有弧形槽,所述弧形槽用于所述浮动辊的导向。

26、通过采用上述技术方案,弧形槽起到导向作用,应于机壳顶部、底部对应浮动辊的辊轴开设,浮动辊摆动时保持竖直,运动轨迹为弧形,因此开设适配运动轨迹的弧形槽;弧形槽的宽度不宜过大,避免减小弧形槽对浮动辊的限制能力。

27、可选的,还包括:

28、剃草刀,设置于所述浮动辊、所述固定辊的相同一侧,与所述机壳相对侧设置两个,两所述剃草刀的刀刃侧相向设置。

29、或者,

30、两所述剃草刀设置于所述机壳相对侧,与所述浮动辊、所述固定辊设置于所述一竖直面中;

31、所述剃草刀包括:

32、剃草辊,辊面竖直,转动连接于所述机壳顶壁、机壳底壁;

33、刃片,水平设置、于所述剃草辊辊面分布多片,固接于所述剃草辊辊面。

34、通过采用上述技术方案,利用剃草刀解决浮动辊、固定辊上缠绕的秸秆,浮动辊、固定辊在转动时缠绕的秸秆随浮动辊、固定辊同步转动;

35、上述第一种方案下,将剃草刀的刀刃竖向、相向设置,且分别靠近浮动辊、固定辊设置,在浮动辊、固定辊转动时,剃草刀的刀刃接触二者辊面上缠绕的秸秆,随两辊转动而切断秸秆;

36、上述第二种方案下,浮动辊、固定辊以及作为两剃草刀主体的剃草辊设置于一竖直面中,两剃草辊独立于浮动辊、固定辊转动,且对应浮动辊的一剃草辊转动方向反向于浮动辊,对应固定辊的一剃草辊转动方向反向于固定辊,两剃草辊上的刀刃靠近固定辊、浮动辊的辊面,反向转动以切碎两喂入辊上缠绕的秸秆,提高喂入辊上缠绕秸秆的清除能力;

37、实际应用中一般采用第二种方案。

38、可选的,所述固定辊、所述浮动辊的辊面对应每片所述刃片设置有让位结构。

39、通过采用上述技术方案,为了进一步提高喂入辊上秸秆缠绕的清除能力,可适当增长刃片的长度,减小刃尖与两喂入辊之间的间距,减小秸秆清除不掉的概率;

40、为了避免刃尖与固定辊、浮动辊的结构干涉,将两辊的辊面呈锯齿状,对应刃尖的部分内凹,锯齿状的设置还能增加对秸秆的卡接能力,使秸秆的输送更高效。

41、可选的,还包括;

42、压板,固接或成型于所述机壳相对两侧壁,设置于所述压辊两端上方;

43、弹性活动组件,设置于所述压板下方,连接所述压辊,根据秸秆流量调整所述压辊高度。

44、通过采用上述技术方案,压板上也设置有类似浮动辊活动的结构,但压板的活动方向为竖向,压板上的弹性活动组件给到压辊竖直向下的弹力,当秸秆喂入流量增加时,压辊受秸秆的挤压向上活动,同时弹性活动组件积累弹力,当秸秆喂入流量较小时,在积攒弹力与重力共同作用下,压辊下移。

45、综上所述,本技术至少包含以下一项有益效果:

46、1. 提高喂入机构的适应性:能够根据秸秆的喂入流量自动调整喂入辊之间的间距、压辊的高度,保证任意正常流量下秸秆喂入稳定,适应不同种植密度和生长阶段的玉米结构输送;

47、2. 减少喂入机构的堵塞情况:通过剃草刀剔除浮动辊、固定辊上缠绕的秸秆,提高不同厚度和湿度的秸秆下的防缠绕能力,保证上述随秸秆的高度和密度变化而自动调整的运作,从而有效减少了因喂入不畅导致的堵塞现象,使用在收割器械上将提高了收割效率;

48、3. 提高饲料质量:浮动喂入装置在接触秸秆后能够合理地引导作物进入后续的切碎器,持续压实输送物料,避免物料滑落的滑落或卡滞,可提升后续切碎装置的工作效率,有效的提高黄贮饲料质量;

49、4. 提高工作效率:形成正反馈机制,利用压辊、喂入辊上的弹性件实时地根据秸秆流量自动调节通过面积,若使用在收割器械上将辅助提升工作速度,缩短收割周期;

50、5. 降低劳动强度,提高作业安全性:操作人员无需频繁调整喂入装置,减少了人工干预,减轻了劳动强度,降低了操作风险,提高了工作舒适度。

技术研发人员:任建华,马瑞新,刘青帅,张丽艳,董建波,代国辉,田帅,赵广利,张希升,赵军

技术所有人:九方泰禾国际重工(青岛)股份有限公司

备 注:该技术已申请专利,仅供学习研究,如用于商业用途,请联系技术所有人。

声 明 :此信息收集于网络,如果你是此专利的发明人不想本网站收录此信息请联系我们,我们会在第一时间删除