一种防治水稻白叶枯病的杀菌剂的制作方法

本发明属于水稻白叶枯病防治,具体涉及一种防治水稻白叶枯病的杀菌剂。

背景技术:

1、水稻白叶枯病是由水稻黄单胞杆菌水稻变种(xanthomonas oryzae pv. oryzae)侵染引起的细菌性病害,是水稻生产上最严重的病害之一。发病时,最开始叶尖及叶片边缘出现黄绿色斑,之后黄绿色斑沿叶脉延伸,变成枯白色、黄褐色的长条斑;最后,病叶完全枯死,病株呈苍白色。

2、化学防治是水稻白叶枯病最重要和最主要的措施之一。市面上用于防治水稻白叶枯病的常用药剂包括氯溴异氰尿酸、三氯异氰尿酸、代森铵、噻森铜、噻霉酮、中生菌素、噻唑锌、枯草芽孢杆菌和解淀粉芽孢杆菌等多种。已有现有技术报道,水稻白叶枯病菌对多种现有药剂已出现不同程度的抗药性问题,

3、在农业生产上,将不同杀菌药剂进行复配是解决上述问题的有效便捷途径之一。因此,筛选防治水稻白叶枯病的高效杀菌剂,对水稻的优质高产具有十分重要的意义。

技术实现思路

1、本发明的目的在于提供一种防治水稻白叶枯病的杀菌剂,以解决水稻白叶枯病菌对多种现有药剂已出现不同程度抗药性的问题。

2、为实现上述目的,本发明提供了如下技术方案:

3、一种杀菌剂在防治水稻白叶枯病中的应用,所述杀菌剂由有效成分和辅助成分组成;其中,所述有效成分由氟唑菌酰羟胺、葡萄糖酸铜和中生菌素按1:1-9:1的质量比混配而成。

4、效果更好的,所述氟唑菌酰羟胺、葡萄糖酸铜和中生菌素按1:3-5:1的质量比混配而成。

5、更为具体的,所述辅助成分选自润湿剂、分散剂、惰性填料、溶剂、助溶剂、崩解剂、增稠剂、消泡剂、渗透剂、防冻剂和增效剂中的一种或多种。

6、更为具体的,所述有效成分的质量占所述杀菌剂总质量比的0.1-60%,余量为所述辅助成分。

7、与现有技术相比,本发明具有如下有益效果:

8、(1)本发明杀菌剂的有效成分中,氟唑菌酰羟胺通过抑制病原菌线粒体呼吸作用过程中三羧酸循环中的琥珀酸脱氢酶影响病原真菌的呼吸,阻碍能量代谢,抑制病原菌生长,导致其死亡;葡萄糖酸铜主要通过阻止蛋白质翻译的起始,进而影响蛋白质合成,导致菌体死亡;中生菌素通过抑制细菌菌体蛋白质的合成,导致菌体死亡。施用由三者混配而成的有效成分时,可以从不同的作用位点来消除靶标病菌,从而可以延缓病原菌抗药性的产生,克服抗药性的风险。

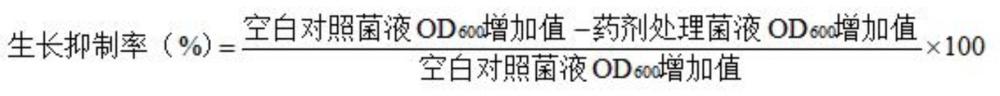

9、(2)采用浑浊度法测定对水稻白叶枯病菌的作用类型,发现本发明杀菌剂有效成分在1:1-9:1的质量比内,对抑制水稻白叶枯病菌生长的共毒系数大于120,表现为增效作用。说明,本发明的杀菌剂可以提高对水稻白叶枯病的防治效果,这对水稻的优质高产具有十分重要的意义。

技术特征:

1.一种杀菌剂在防治水稻白叶枯病中的应用,其特征在于,所述杀菌剂由有效成分和辅助成分组成;其中,所述有效成分由氟唑菌酰羟胺、葡萄糖酸铜和中生菌素按1:1-9:1的质量比混配而成。

2.根据权利要求1所述的应用,其特征在于,所述氟唑菌酰羟胺、葡萄糖酸铜和中生菌素按1:3-5:1的质量比混配而成。

3.根据权利要求1所述的应用,其特征在于,所述辅助成分选自润湿剂、分散剂、惰性填料、溶剂、助溶剂、崩解剂、增稠剂、消泡剂、渗透剂、防冻剂和增效剂中的一种或多种。

4.根据权利要求1所述的应用,其特征在于,所述有效成分的质量占所述杀菌剂总质量比的0.1-60%,余量为所述辅助成分。

技术总结

本发明属于水稻白叶枯病防治技术领域,具体涉及一种防治水稻白叶枯病的杀菌剂。一种杀菌剂在防治水稻白叶枯病中的应用,所述杀菌剂由有效成分和辅助成分组成;其中,所述有效成分由氟唑菌酰羟胺、葡萄糖酸铜和中生菌素按1:1‑9:1的质量比混配而成。本发明杀菌剂的有效成分中,可以从不同的作用位点来消除靶标病菌,从而可以延缓病原菌抗药性的产生,克服抗药性的风险。采用浑浊度法测定对水稻白叶枯病菌的作用类型,发现本发明杀菌剂有效成分在1:1‑9:1的质量比内,对抑制水稻白叶枯病菌生长的共毒系数大于120,表现为增效作用。说明,本发明的杀菌剂可以提高对水稻白叶枯病的防治效果,这对水稻的优质高产具有十分重要的意义。

技术研发人员:肖和平,陈传娟,韦锦丽,樊彩红,杨里巨,陈钊

受保护的技术使用者:广西宸晗农业发展有限公司

技术研发日:

技术公布日:2024/9/2

技术研发人员:肖和平,陈传娟,韦锦丽,樊彩红,杨里巨,陈钊

技术所有人:广西宸晗农业发展有限公司

备 注:该技术已申请专利,仅供学习研究,如用于商业用途,请联系技术所有人。

声 明 :此信息收集于网络,如果你是此专利的发明人不想本网站收录此信息请联系我们,我们会在第一时间删除