一种捕虫装置

本申请涉及昆虫捕捉,尤其涉及一种捕虫装置。

背景技术:

1、目前,相关技术通常使用捕虫网捕捉昆虫;当昆虫入网后转动网杆,使网口向下,从而将昆虫封闭在网兜内;但是,将昆虫从网兜转移至收集箱内时,昆虫不仅容易对作业人员造成伤害,而且昆虫容易在转移过程中逃脱。

技术实现思路

1、为克服现有技术中的不足,本申请提供一种捕虫装置。

2、本申请提供如下技术方案:

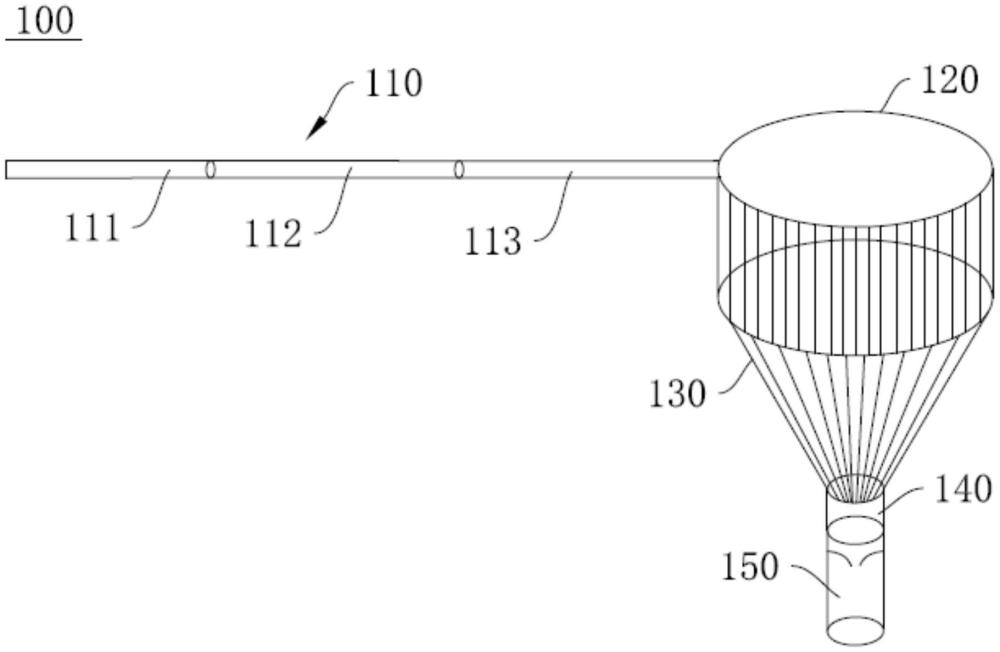

3、一种捕虫装置,包括:

4、网杆;

5、网圈,设置于所述网杆的一端;

6、网兜,一端与所述网圈连接;

7、连接件,一端与所述网兜远离所述网圈的一端连接;所述连接件内部与所述网兜内部连通;

8、收纳器,一端与所述连接件远离所述网兜的一端可拆卸连接;所述收纳器内部与所述连接件内部连通。

9、在一种可能的实施方式中,所述收纳器内设有防逆件;所述防逆件将所述收纳器内的容纳腔分为第一腔室和第二腔室;所述防逆件的收缩口朝向所述第二腔室;所述第二腔室通过所述第一腔室与所述连接件内部相连通。

10、在一种可能的实施方式中,所述防逆件呈倒喇叭口型。

11、在一种可能的实施方式中,所述网兜具有开口端和收口端;所述开口端与所述网圈连接,所述收口端与所述连接件连接;所述开口端的直径大于所述收口端的直径。

12、在一种可能的实施方式中,所述网兜包括相接的捕捉部和收缩部;所述捕捉部远离所述收缩部的一端为所述开口端;所述收缩部远离所述捕捉部的一端为所述收口端。

13、在一种可能的实施方式中,所述收缩部靠近所述捕捉部的一端的直径,向所述收缩部远离所述捕捉部的一端的直径逐渐缩小。

14、在一种可能的实施方式中,所述连接件上设有第一螺纹,所述收纳器上设有与所述第一螺纹配合的第二螺纹;所述连接件与所述收纳器通过螺纹配合连接。

15、在一种可能的实施方式中,所述连接件上设有卡扣,所述收纳器上设有卡槽;所述卡扣卡接于所述卡槽内。

16、在一种可能的实施方式中,所述网兜具有多个网眼,所述网眼的直径小于4mm。

17、在一种可能的实施方式中,所述网杆包括多个伸缩杆,相邻伸缩杆之间滑动配合。

18、相比现有技术,本申请的有益效果:

19、本申请提供的捕虫装置,通过挥动网杆可以将昆虫收入网兜内;待昆虫入网后转动网杆,以使网兜与网圈连接的一端朝向地面,并将网圈放置预地面上,从而防止昆虫从网兜内逃脱;通过拎起收纳器,网兜内的昆虫能够通过连接件进入收纳器内,以对昆虫进行收纳。本申请的捕虫装置在收纳网兜内的昆虫时,昆虫难以从网兜内逃脱,且作业人员与昆虫无直接接触,从而避免昆虫伤害作业人员。

20、为使本申请的上述目的、特征和优点能更明显和易懂,下文特举较佳实施例,并配合所附附图,做详细说明如下。

技术特征:

1.一种捕虫装置,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的捕虫装置,其特征在于,所述收纳器内设有防逆件;所述防逆件将所述收纳器内的容纳腔分为第一腔室和第二腔室;所述防逆件的收缩口朝向所述第二腔室;所述第二腔室通过所述第一腔室与所述连接件内部相连通。

3.根据权利要求2所述的捕虫装置,其特征在于,所述防逆件呈倒喇叭口型。

4.根据权利要求1-3中任意一项所述的捕虫装置,其特征在于,所述网兜具有开口端和收口端;所述开口端与所述网圈连接,所述收口端与所述连接件连接;所述开口端的直径大于所述收口端的直径。

5.根据权利要求4所述的捕虫装置,其特征在于,所述网兜包括相接的捕捉部和收缩部;所述捕捉部远离所述收缩部的一端为所述开口端;所述收缩部远离所述捕捉部的一端为所述收口端。

6.根据权利要求5所述的捕虫装置,其特征在于,所述收缩部靠近所述捕捉部的一端的直径,向所述收缩部远离所述捕捉部的一端的直径逐渐缩小。

7.根据权利要求1-3中任意一项所述的捕虫装置,其特征在于,所述连接件上设有第一螺纹,所述收纳器上设有与所述第一螺纹配合的第二螺纹;所述连接件与所述收纳器通过螺纹配合连接。

8.根据权利要求1-3中任意一项所述的捕虫装置,其特征在于,所述连接件上设有卡扣,所述收纳器上设有卡槽;所述卡扣卡接于所述卡槽内。

9.根据权利要求1-3中任意一项所述的捕虫装置,其特征在于,所述网兜具有多个网眼,所述网眼的直径小于4mm。

10.根据权利要求1-3中任意一项所述的捕虫装置,其特征在于,所述网杆包括多个伸缩杆,相邻伸缩杆之间滑动配合。

技术总结

本申请提供了一种捕虫装置,涉及昆虫捕捉技术领域。捕虫装置包括网杆、网圈、网兜、连接件及收纳器;网圈设置于网杆的一端;网兜的一端与网圈连接;连接件的一端与网兜远离网圈的一端连接;连接件内部与网兜内部连通;收纳器的一端与连接件远离网兜的一端可拆卸连接;收纳器内部与连接件内部连通。本申请的捕虫装置能够捕捉并收纳昆虫,且收纳昆虫时,可以有效防止昆虫逃脱,以及防止昆虫对作业人员造成伤害。

技术研发人员:张连江

受保护的技术使用者:吉林农业科技学院

技术研发日:20240124

技术公布日:2024/9/2

技术研发人员:张连江

技术所有人:吉林农业科技学院

备 注:该技术已申请专利,仅供学习研究,如用于商业用途,请联系技术所有人。

声 明 :此信息收集于网络,如果你是此专利的发明人不想本网站收录此信息请联系我们,我们会在第一时间删除